城市道路交通溢出控制方法及其應用

時間:2018年08月22日 分類:科學技術論文 次數:

摘要:針對交通溢出這種較嚴重的城市交通擁堵狀態,提出了一種城市道路交通溢出控制方法。首先,介紹了國內外過飽和交通控制的研究動態;然后,分析了交通溢出現象和常用的基于交叉口排隊長度的交通溢出預測模型,在此基礎上提出了新的車輛檢測器設置方法和相應的交通溢出預測模型,并給出了交通溢出控制思想和實現方法;最后,以重慶兩路口區域為試點應用案例進行針對性分析,分析結果表明,該方法可顯著改善交通擁堵狀況,實用性強。

關鍵詞:城市道路交通;交通溢出;溢出控制;關鍵路段;交通職稱論文

引言

隨著機動車數量增加,交通擁堵已成為制約城市發展的重要瓶頸。尤其在交通高峰時段或受特殊天氣等影響,交叉口等待車輛不斷積累,出現交通溢出現象,即車輛排隊長度超過路段長度。交通溢出是交通擁堵較嚴重的一種交通狀態,即交叉口過飽和狀態,此時,車輛到達率超過了交叉口的通行能力。

對于路網中關鍵交叉口,由于交通關聯性強,一旦出現交通溢出現象,一定會波及路段兩端路口即上下游交叉口。隨著時間推移,如擁堵不能有效控制,交通溢出將會逐步擴散到周邊多個交叉口,進而擴散到路網內全部交叉口,甚至造成整個路網交通癱瘓。

1國內外研究動態

交叉口的交通擁堵可分為2類:1)由于信號交叉口自身排隊車輛不斷積累造成的擁堵;2)受其他交叉口排隊車輛影響而產生的擁堵。當第1類擁堵不可避免時,應以避免或推遲第2類擁堵產生為交通控制目標。

近半個世紀以來,為了緩解交通擁堵,很多學者對過飽和交叉口控制進行研究并取得了許多研究成果。Shepherd[1]在1994年針對過飽和狀態下交通控制進行了綜述,并指出控制策略應由局部控制層和區域控制層組成,且各層應采用不同交通模型。HuHeng等[2]在2011年基于過飽和嚴重程度指標(oversaturationseverityindex),通過前向和反向過程迅速改善干線過飽和程度。其中,前向過程通過調整支路或沖突相位的可用綠燈時間來增加干線的綠燈時間,進而增加干線的交通量;反向過程指在增加的可用綠燈時間不足時,對部分交叉口的交通流進行控制,進而避免剩余排隊長度及下游排隊溢流。仕小偉[3]運用沖擊波理論分析車輛排隊及消散過程研究車輛的排隊長度,以延誤時間為控制目標,提出了交叉信號控制策略的改進F-B方法和協調控制優化方法,建立交通溢出控制模型,預防交通溢出或控制在合理范圍。

學者和專家提出的過飽和交通控制策略,往往利用交通仿真的方法進行驗證。但實際交通環境更復雜,除了存在不恰當的綠燈放行時長外,受行人過街和交通事件等影響,造成每個周期交叉口產生的滯留排隊,均可能出現過飽和狀態。

目前,在世界著名的2大交通信號控制系統(澳大利亞SCATS和英國SCOOT系統)及國內廠商的信號控制系統中,交叉口信號控制基礎均采用以車輛平均延誤最小為目標的交通信號配時模型,在輕交通量和適度交通量狀態下有較好控制效果,對于重交通量狀態或過飽和狀態下控制效果不佳。

本文基于交通溢出現象分析,研究如何通過檢測器的合理設置實時識別關鍵路段的交通溢出狀態,建立有效的交通溢出控制策略。以重慶兩路口為應用案例進行針對性分析,提出3種交通溢出狀態及調整相關交叉口的信號配時方案,控制交叉口的交通需求,避免排隊車輛蔓延至相鄰交叉口,通過提高整個控制區域內交通路網運行效率,有效解決城市交通容量不足和交通阻塞問題。

2溢出控制

2.1交通溢出現象

交通流受外界因素影響,運動受阻逐漸出現排隊現象;隨著時間推移,車輛排隊長度延伸到上游路口或過上游路口,形成交通溢出現象。外界影響因素主要包括:1)交通需求大于道路交通容量,導致道路上交通流無法暢行,是交通溢出主要原因。對于與上游路口連接路段較短的路口,經常出現交通溢出,引發上游路口交通擁堵。2)交通信號配時不合理。對于接近飽和的交叉口,如果與上游路口不進行周期性協調或上游路口的綠燈放行時間過長,對于與上游路口連接路段較短的路口,容易導致交通溢出。3)交通組織設計不合理或道路自身條件限制。4)交通事件、行人干擾和天氣條件等。

對于經常擁堵的交叉口,其路段長度對是否出現交通溢出具有重要影響。如果路段有足夠的存儲排隊車輛能力,則出現交通溢出的可能性較小;如果路段缺少足夠的存貯排隊車輛能力,則出現交通溢出的可能性較大。通常利用交叉口排隊長度來判斷其路段是否可能出現交通溢出。

2.3路段交通溢出狀態

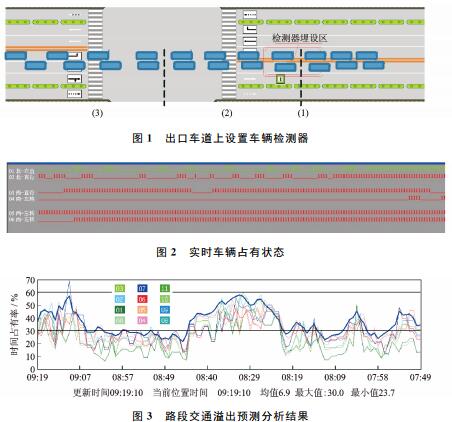

交叉口交通流信息實時采集是交通信號控制的基礎,一般采用固定位置的采集方式,將車輛檢測器設置在交叉口停車線附近或渠化線附近。為了識別路段的交通溢出狀態,本文提出了車輛檢測器新的設置方法和相對應的溢出預測模型。1)車輛檢測器設置一旦發生交通擁堵,車輛排隊實際運動狀態分為3部分:(1)車輛停止狀態;(2)車輛開始減速;(3)車輛自由行駛狀態,速度保持不變。本文采用在上游交叉口的出口車道上設置車輛檢測器,如圖1所示。

根據2個交叉口間路段長度和擁堵狀態等情況,檢測區設在離出口停車線30~120m不等處,優點是該處交通干擾相對較少,可提前預測溢出狀態。車輛檢測器可采用線圈、地磁、視頻和雷達等。

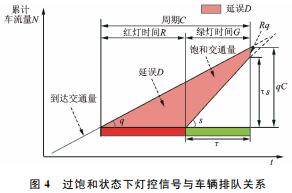

2)交通溢出預測模型當車輛通過檢測區時,可采集到車輛通過檢測區的時間,尤其是上游過來的車輛較多、車隊已排到檢測區或排隊超過檢測區時,檢測器一直處于被占有狀態,時間占有率較高。實時車輛占有狀態如圖2所示,表明車輛通過檢測器的占有情況。圖中連續一串“1”表明一輛車通過檢測器的時間,“1”越多,則通過時間越多,時間占有率越大,表明車速越慢。

模型中平滑系數取值對預測結果有較大影響。如序列比較平均和平穩,則平滑系數可取較小值,使預測模型能包含較長時間序列信息;如時間序列變化波動較大,則平滑系數取相對較大值,以提高模型靈敏度,加強預測效果。需經過一段時間誤差分析方可確定可應用的平滑系數。

由路段平均占有率的預測值形成路段交通溢出預測分析圖,指定路段上下閾值后即可識別路段可能溢出狀態。路段交通溢出預測分析結果如圖3所示,給出了不同車道在一段時間內的時間占有率預測曲線。

2.4控制方法

2.4.1燈控信號與排隊

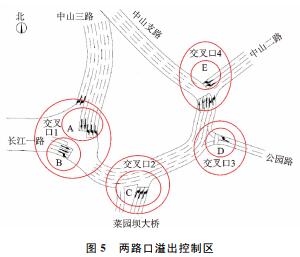

飽和或過飽和交通狀態指車輛到達率接近或超過了通行能力的交通狀態,綠燈放行時間內,排隊一直存在且不能完全清除。過飽和狀態下燈控信號與車輛排隊關系如圖4所示。

在綠燈期間,不能將到達車輛放完,交叉口車輛到達率>車輛消散率,排隊車輛在交叉口停車線前出現2次或更多次停車現象。就目前典型應用控制手段為干線協調控制,對未飽和交通狀態下有較好控制效果,但目前干線協調控制很少考慮上游交叉口配時對下游交叉口車輛排隊的影響。如果上游交叉口放行車輛過多,超過下游交叉口通行能力,則會增加下游交叉口排隊長度。

2.4.2控制思想

交叉口溢出控制指在協調控制基礎上,同時根據下游路段的排隊長度和放行能力,通過延長綠燈、縮短紅燈和截留等控制手段,及時調整下游、上游及相關交叉口綠燈的開啟時間和放行時間,盡可能減少進口處的滯留車輛,避免形成路網“鎖死”狀態。因此,溢出控制與傳統理念上控制有一定區別,是區域控制的重要突破口。

2.4.3實現方法

李巖等[5]在分析溢流、滯留排隊和阻擋等擁堵誘因基礎上,選取關鍵路徑上通過車輛數最多和平均排隊最少為優化目標,建立單點交叉口層、關鍵路段控制層和交叉口群層相互協調的信號配時優化實施框架及分層優化措施。

利用上述溢出控制思想,本文提出以下溢出控制方法:先形成相應的分析決策模型,識別出溢出控制區域,區域中包含上游交叉口及周圍相關路徑和交叉口,包括設立關鍵路段控制層;再形成實時監測分析模型,實時監測關鍵路段上交通流信息以及在溢出控制區域周圍主要交通流出入口車流量;在此基礎上,根據路段溢出狀態形成相應的配時方案優化和溢出控制策略,優化溢出控制區和周圍主要出入口交通信號配時方案,實現2層交通信號控制。1)第1層:形成溢出控制區域內交叉口的信號控制方案,主要包括相序、相位長度、周期長度和協調相位差。根據關鍵路段交通流溢出狀態,關聯相關信號控制方案,實現溢出控制第1步。2)第2層:在第1層基礎上,根據關鍵路段上實時交通狀態,實時調整當前放行相位長度,采用綠燈延長或提前終止放行的控制策略,實現2次精細化控制。其中,綠燈延長指延長關鍵路段流向的綠燈時間使車流盡快消散;提前終止放行指提前結束非關鍵路段上車流放行,在關鍵路段出現或即將出現溢出時使用,以避免交叉口內擁堵。

3應用案例

本文選擇重慶兩路口溢出控制應用案例進行分析。重慶兩路口是重慶主城區早晚高峰最擁堵區域之一,兩路口是重慶市保證渝中區與江北區和南岸區地面交通連通的重要交通咽喉。兩路口環道位于兩路口中心,是關鍵結點。早高峰和晚高峰時,交通常達到溢出狀態,需人工在兩路口環道進行車流控制。

經調研分析,本文認為兩路口擁堵需先解決兩路口環道擁堵問題。兩路口環道存在3方面擁堵難題:1)中山支路出口的下游道路疏散能力不足,兩路口環道的進入車流由江北、大坪、南岸、菜園壩和解放碑等方向5個進口的多車道匯入構成,而出口僅有中山支路的2條車道,導致環道內車流阻滯和擁堵;2)兩路口環道內4個交叉口距離較近,無法根據環道內蓄車能力及下游疏散能力進行控制流入,導致環道內擁堵持續蔓延和惡化;3)繞環道各方向(菜園壩長江大橋、長江一路和中山三路)的車流未能有效分離,截流和卸載流向組織不明確。

3.1溢出控制區

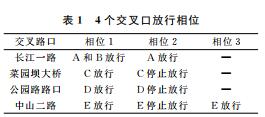

以兩路口環道為溢出控制區解決擁堵持續蔓延和惡化問題。兩路口環道上共有5處流量匯入口(A~E),形成4個信號交叉口溢出控制區。兩路口溢出控制區如圖5所示。

3.2關鍵路段檢測區

設置從入口流量看:B>A>C>E>D。環道內主要流量出口為中山支路,一旦中山支路出現擁堵,環道控制區域同時出現擁堵;另外,當A、B和C口交通流向D口流入時,出現嚴重交織路段。因此,在中山支路和菜園壩大橋2個關鍵路段上設置了2組出口車輛檢測器d1和d2,車輛檢測器埋設在離交叉口出口30~70m處,檢測器埋設位置如圖6所示。

3.3溢出狀態識別和溢出控制策略

針對核心控制層4個交叉口,采用類同步式協調控制策略。4個交叉口間距較短,且單循環方向高峰時交通量接近或超過通行能力,采用相同周期長度或半周期長度,綠燈啟亮時刻也相同,組成一個同步式協調控制,改善單循環方向車輛通行。

將溢出狀態歸為3種:1)重交通量狀態Ⅰ:交叉口有溢出趨勢;2)重交通量狀態Ⅱ:排隊已接近上游交叉口出口處(臨界點);3)交通溢出狀態:排隊已到上游交叉口出口處。交通擁堵狀態從1)~3)逐步升級。

針對3種交通溢出狀態,在采用類同步式協調控制基礎上,通過在上游交叉口減少綠燈放行時間截留對應入口的交通流,同時增加下游交叉口的綠燈放行時間,確保關鍵路段排隊盡快消散,形成了溢出控制區域內4個交叉口放行相位。4個交叉口放行相位如表1所示。

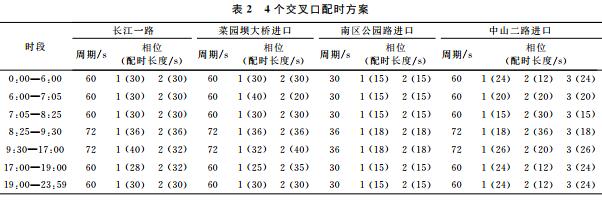

檢測器d1和d2的預測模型平滑系數均為0.45;其中,檢測器d1在重交通量狀態Ⅱ上下閾值為50%~60%;檢測器d2在重交通量狀態Ⅰ上下閾值為45%~55%組合,兩者形成溢出控制區域內4個交叉口配時方案,如表2所示。

3.4應用效果

經過近半年在重慶兩路口區域的試點應用,高德交通信息發布平臺的信息顯示,兩路口平均車速提升15%左右;改變了傳統方式“堵后再通”的弊病,節省了交警警力,實現了區域交通能力均衡,緩解了擁堵狀況,取得了顯著效果。

4結束語

分析了交通溢出現象和利用交叉口排隊長度預測該路段是否會出現交通溢出狀態,在此基礎上,本文提出了識別路段交通溢出狀態的方法和預測模型,并給出了交通溢出控制的思想和實現方法。溢出控制區域包含上游交叉口和周圍相關路徑及交叉口。本文方法首次在重慶兩路口試點應用,并取得了顯著效果。目前,國內城市基本存在交通溢出現象,本文提出的城市道路交通溢出控制思想與方法具有推廣應用價值。

SCI論文

- 2025-04-03Current Science期刊投稿須知

- 2025-04-03回復SCI審稿人的策略及回復信的

- 2025-04-02Journal of Blood Medicine醫學4

SSCI論文

- 2025-02-28新聞傳播研究專業英文論文可選的

- 2025-02-19Cogent Education期刊分區和影響

- 2025-02-10經管專業快速發表ssci論文的做法

EI論文

- 2025-04-02見刊快檢索快的EI會議推薦和匹配

- 2025-03-05EI會議在哪發論文,解答及指導

- 2025-03-01EI會議論文值得發嗎?2025EI會議

SCOPUS

- 2025-02-07什么是全文型數據庫?scopus數據

- 2025-01-24scopus發表文章格式修改指南

- 2024-11-19Scopus收錄的建筑工程類期刊

翻譯潤色

- 2024-11-22國際中文期刊發表論文應該用什么

- 2024-11-22國際中文教師能在國際中文期刊發

- 2024-11-22國際中文期刊評職稱承認嗎

期刊知識

- 2025-04-01復合材料科學與工程論文投稿word

- 2025-04-01安全教育論文推薦適合投的不同級

- 2025-03-2915本教育類雙核心期刊!門檻低,

發表指導

- 2025-03-31精選交通節能領域論文選題31個,

- 2025-03-28電子技術與智能家具可參考文獻37

- 2025-03-25電催化析氫方向新發表的論文文獻