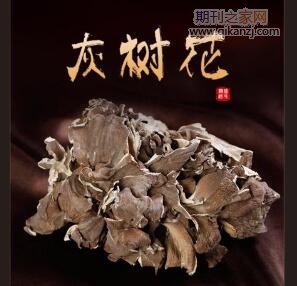

慶元縣提升灰樹花產業的措施與成效

時間:2020年04月08日 分類:推薦論文 次數:

摘要針對目前慶元灰樹花產業存在的集約化程度低、生產周期過于集中、產品附加值偏低、勞動強度大等問題,采取進一步完善品種結構,總結推廣一整套生產新技術,集成標準化生產新模式技術體系,建立生產質量監督監控制度,實施技術服務與保障,創建品牌,加強宣傳,促進慶元縣灰樹花產業的全面提升。

關鍵詞灰樹花;產業;提升;措施;成效

慶元縣是國內最早引進馴化栽培灰樹花并獲得成功的地區。產于慶元的灰樹花肉質柔軟,脆嫩味美,有松口蘑的香味,營養豐富,常食能強身健體、延年益壽。其含有β-葡聚糖等活性物質,具有預防糖尿病、抗腫瘤和提高人體免疫力的作用。慶元生態環境優越,食用菌栽培技術先進、群眾基礎好,產供銷及加工服務體系初步形成。經過30多年的發展,灰樹花已成為慶元食用菌產業的重要品種,是目前浙江省唯一的灰樹花產區,并正在逐步實現產業化,生產量占全國的80%以上,成為富民強縣的主導產業之一。

存在問題:一是生產模式以千家萬戶的農戶小規模分散種植為主,管理粗放,集約化程度低,未能形成規模效益;二是生產周期集中在春秋二季,鮮菇供應時間過短,不能滿足市場需求;三是產業仍以初級產品為主,附加值低;四是生產管理繁瑣,勞動強度大,比較效益低,難以吸引年輕人從業。針對這些問題,有關部門正在著手完善灰樹花品種結構,提高灰樹花產量與品質,提升生產效益;建立標準化生產模式,提高菌棒生產自動化水平,降低勞動強度;開展菇棚改造,創造優越的出菇環境,增加產量;加強技術培訓,提高從業人員科技素質和勞動技能,實現高質量、標準化、高值化生產。

1主要措施

1.1繁育有自主產權的灰樹花優良品種

通過開展灰樹花品種引進篩選工作,對多個菌株進行菌株間拮抗試驗、春、秋季出菇試驗、室內空調栽培試驗,以及適用品種中試示范栽培,優選出的“慶灰151”“慶灰152”,通過浙江省農業新品種認定。

1.2總結推廣

一整套灰樹花生產新技術(1)推廣灰樹花優良品種配套栽培技術。總結集成灰樹花“慶灰151”“慶灰152”優良品種配套栽培技術,印發《品種特性與栽培技術要點》,建設面積2000平方米的核心示范基地進行示范;通過培訓、技術人員現場指導等方式,提升菇農栽培技術水平,提高產量及質量。對該配套技術在項目實施范圍內進行全面推廣。

(2)改良二茬栽培技術,解決產品質量安全問題。①非土覆蓋栽培技術。利用遮陽網、編織袋、毛氈等覆蓋物代替覆土,根據天氣情況和環境溫度,對試驗菌棒經常使用小水泵和微噴管進行噴水降溫,使菌棒能夠維持一定的溫度和濕度,實現二茬出菇。非土覆蓋出菇的灰樹花子實體產量與覆土出菇的相近或略高,且灰樹花子實體不接觸土壤,不帶泥沙等雜質,基本排除了土壤中農殘和重金屬污染,產品質量和商品價值提高;非土覆蓋出菇采用偏干管理,菇體含水量降低,折干率提高,烘干成本降低,經濟收益增加。②割袋技術。原來二茬出菇覆土采用脫袋覆土模式,容易感染雜菌引起爛棒,菇型不正不齊,且較難進行人為控制。

據此,對現有的二茬出菇覆土栽培模式加以改進,使新的栽培方式更加適合生產。具體做法:將上一栽培季節出過菇后的菌棒移至出菇棚,沿畦長方向分兩層排列,下層放19段,上層18段,一段緊靠一段地排放于畦溝內,段與段之間的結合部位用鋒利的小刀在菌棒中部橫向劃一長約10厘米、寬2~5厘米的口子,對齊上、下層間菌棒割口。二茬出菇前,用水沖洗菌棒,沖掉表面附著的泥土,使子實體生長過程不接觸泥土,以收獲干凈的產品。(3)開展三茬出菇技術研究,提高灰樹花產量。通過試驗,發現灰樹花菌棒在二茬出菇后,未爛的菌棒(20%左右)不移出畦溝,重新覆土后,按照溫濕度要求進行管理,避免高溫、高濕,每天通風3次,勤噴水,防止覆土及菇體表面干燥,至第三年10月份,可以實現三茬出菇,平均每袋產量約0.05千克,平均每棒總產量可增加0.01千克。

(4)推廣培養基循環利用技術。根據成本低、原料來源廣、有利于環保、適宜灰樹花生長的原則,項目組專家通過試驗,最終篩選出分布廣泛、適合灰樹花栽培、可替代木屑的栽培原料。在制作菌棒時,用麗水、龍泉等周邊城市的鋸板廠和木料廠的鋸末,代替原培養基配方中約2/3的木屑。這種鋸末是指在進行木材加工時因為切割而從樹木上散落下來的沫狀木屑,而不使用含膠合劑或防腐劑的人工板材生成的鋸末。試驗篩選的配方為:鋸末23%,木屑11%,棉籽殼34%,麥麩10%,玉米粉10%,山表土10%,石膏、紅糖各1%,料水比1∶1.1~1.2,pH自然。通過對比試驗,鋸末配方與常規配方相比,產量與品質均差別不大,但每袋成本可降低0.2元。采用鋸末配方既能降低成本,又可提高木材的利用率,有助于實現食用菌產業可持續發展。

(5)開展利用灰樹花廢菌棒生產榆黃蘑的技術研究。慶元灰樹花的栽培量較大,栽培后的廢菌棒較松散,僅有部分還田,其余多作為燃料或廢棄。在農村環境全面整治的當今,只有充分挖掘廢菌棒的利用價值,才能讓菇農自覺收集并予以利用。因此,項目單位進行了灰樹花廢菌棒栽培榆黃蘑試驗,并獲得成功。在黃田鎮大坑村建立了生產示范基地,經濟、生態效益顯著。主要方法:及時收集剛出完菇的廢菌棒,用剝袋機分離出塑料袋和培養料,及時敲碎,曬干備用。榆黃蘑栽培配方比例:灰樹花二茬出菇后的廢菌糠占64%,木屑15%,棉籽殼10%,麥麩10%,碳酸鈣1%。

1.3集成標準化生產新模式技術體系

(1)推廣標準化栽培模式,提高集約化水平。項目組專家對灰樹花標準化模式圖的編排結構與技術參數進行探討研究,根據科學性、實用性、操作性原則,編印了《慶元灰樹花標準化生產技術手冊》《慶元縣灰樹花標準化栽培模式圖》,并進行宣傳、推廣。

(2)規范菌棒生產企業,實現菌棒工廠化生產。對項目推廣范圍內的黃田鎮、竹口鎮和嶺頭鄉17個菌棒工廠進行規范化管理,通過制定《菌棒生產技術規程》《食用菌菌棒生產廠安全制度》《菌棒滅菌室管理制度》《菌棒生產銷售臺賬制度》《原輔材料驗收制度》等系列規章制度,建立生產銷售臺賬,統一銷售合同等,實現菌棒企業管理規范化,提高生產效率,菌棒工廠化生產能力達2000萬袋。與傳統菌棒生產相比,工廠化菌棒生產提高了工效,縮短了滅菌時間,達到節能降耗的目的,在降低生產成本的同時,提高菌棒質量和接種成活率。

(3)開展菇棚改造,在創造菌棒外部最適環境的同時增加美觀度。早期菇棚是由原來的低棚改造過來,較低矮,因此病蟲害、爛棒大量發生。根據香菇生長條件和美化環境需要,我們著手第三代菇棚即鋼架外棚的研制和改造,通過與菇農座談及不斷試驗,確定鋼架外棚的結構、標準、材料,并制定了麗水市地方標準規范《鍍鋅鋼架香菇外棚技術規范》(DB3311/T41—2015)。在此基礎上,2017年開始研究灰樹花出菇棚改造,通過對比試驗和實地走訪,確定灰樹花出菇棚的改造參照《鍍鋅鋼架香菇外棚技術規范》標準,棚高根據灰樹花生產實際降低0.5米。

鍍鋅鋼架標準外棚,相較于舊菇棚,增加了高度,從而提升了菇棚散熱能力,使棚內溫度比棚外低2~3℃,更好地促進灰樹花菌絲生長,降低爛棒率,增加產量。新棚采用遮陽網遮陽,與舊棚采用毛竹、茅草等相比,光線較強且容易控制,灰樹花子實體顏色均勻,品質較好,售價較高。2017—2018年,改造灰樹花出菇棚約29.89萬平方米,財政安排資金約900萬元。

(4)示范棚頂噴灌降溫和棚內微噴保濕技術,有效控制溫濕度。為提高灰樹花質量,簡化出菇管理,增強菇棚抵御溫度變化的能力,開發了棚頂噴灌降溫和棚內微噴保濕技術,并在灰樹花標準鋼架大棚示范基地進行示范,示范面積2000平方米。在鍍鋅鋼架香菇外棚頂部架設噴灌系統,每個噴頭和水管均相隔2米左右,并在合適的地方構建水池安放水泵,或在有小溪的地段安放水泵。需要噴水降溫時打開水泵,每次約0.5小時,可根據氣溫適當調整噴水時間和次數。為加強控溫加濕能力,可在內棚架設微噴系統,每個噴頭間隔1.5米左右,以每個層架中心部位架設水管為佳,水管與水泵相連,如已在外棚安裝噴灌降溫系統,可共用水泵。在需要增加菌棒濕度時,可啟用水泵,每次約0.5小時,具體次數和時間可根據生產需求進行適當調整。

1.4建立質量監督監控制度,確保產品質量安全

(1)推廣應用質量控制技術規范。先后制定并頒布《灰樹花標準化生產技術規程》DB331126/T18—2007、《中華人民共和國農產品地理標志質量控制技術規范慶元灰樹花》AGI2014-03-1520等技術規范,建立“慶元灰樹花”質量安全標準體系,對環境要求、菇棚構造、培菌管理、出菇管理、采收加工、病蟲害綜合防治等都作出規范。項目期內,通過開展集中培訓、發放技術規范手冊、給予技術指導等措施,在黃田鎮、竹口鎮、嶺頭鄉推廣應用該技術規范,提升慶元灰樹花生產技術,確保產品質量安全。

(2)整合資源建立全程質量控制體系。一是整合縣食品藥品檢驗所、縣藥品不良反應(醫療器械不良事件)監測站、縣農業檢測中心、縣食用菌檢測中心、縣食品農產品質量安全檢測中心等5個機構,成立慶元縣食品藥品農產品檢測中心,對慶元灰樹花生產、加工中的農藥殘留和有毒有害物質殘留進行檢測監控;二是利用慶元香菇市場的“質量檢測中心”,對慶元香菇市場銷售的產品質量進行檢測監控;三是推進農產品質量安全追溯體系建設,著力打造質量安全放心的“浙江農業追溯”公共品牌。通過整合食用菌產品檢測資源,健全灰樹花質量監控體系,在食用菌生產過程中對原輔材料、水質、土壤、農殘到產品的質量進行全程監控,確保產品質量安全。

1.5建設技術保障與服務機制,為產業發展提供科技支撐

(1)科技服務隊伍建設。建立以縣食用菌科研中心為中堅力量,以民營研究所為補充,以鄉鎮農業技術服務站為紐帶,以村級科技示范戶為基礎的三級灰樹花產業技術服務系統,建立一支由專業技術人員組成的科技隊伍服務于灰樹花產業。建立長效培訓機制,開展長期技術更新培訓。(2)科技服務平臺建設。一是不斷完善浙江省食用菌工程技術研究中心、浙江省麗水食用菌技術創新服務平臺和李玉院士工作站等創新載體建設,提升區域創新綜合服務能力;二是開展“星期天工程師”柔性引才,借力為食用菌產業轉型升級提供科技支撐;三是進一步完善縣、鄉、村三級科技服務體系,提升科技服務能力。(3)技術培訓與服務。以開展灰樹花栽培、加工、營銷為核心,集成教育和信息資源,憑借多種培訓平臺,以多種形式,廣泛深入開展灰樹花產業技術培訓。一是以“科技科普活動周”活動為契機,進行灰樹花適用先進技術培訓;二是充分發揮科技特派員作用,促進灰樹花先進適用技術推廣;三是建立片區聯系制度,推廣人員分片進行多層次、多形式的灰樹花新生產技術培訓,采用授課、講座等形式向菇農傳授。

2018年,項目單位建立“技術人員聯系全縣域備案基地片區制度”,將項目實施區域劃分2個片區,每片區選片長1名,配備技術員2~3名,進行技術指導,解決生產栽培中遇到的各種問題。項目實施期間,累計派出技術人員360余人次,接待技術咨詢農戶8000多人次,發放《灰樹花標準化生產技術規程》《慶元縣灰樹花標準化栽培模式圖》《中華人民共和國農產品地理標志質量控制技術規范慶元灰樹花》《鍍鋅鋼架香菇外棚技術規范》等各類資料5000多份,培訓菇農2000人次。

1.6品牌創建與宣傳系統建設

(1)加強“慶元灰樹花”農產品地理標志管理與使用。“慶元灰樹花”被列入2014年發布的第三批93個農產品地理標志登記產品,實施國家農產品地理標志登記保護。這是繼香菇之后,慶元又一食用菌產品獲此殊榮。項目實施期間,根據企業申請、通過審定,授權浙江百興食品、綠爾佳食品等食用菌企業使用農產品地理標志。

(2)多種方式開展品牌宣傳。項目實施期間,通過在公交車、雜志、宣傳冊、微信等平臺發布信息,及參加農產品地理標志產品展會等方式,對慶元灰樹花進行多方位宣傳。慶元灰樹花入選2017年度全國名特優新農產品目錄。2018年5月16日,在慶元舉辦了備受矚目的“花開慶元,舞動生命——首屆灰樹花文化節晚會”,通過豐富多彩的形式充分展示灰樹花的“前世今生”,提升慶元灰樹花產業的社會關注度。

2取得成效

2.1經濟效益

2017—2018年,累計推廣灰樹花優良品種“慶灰151”“慶灰152”2760萬袋,產值16669.9萬元,產量比2016年增加36.6%,平均每棒產量從0.558千克增至0.583千克,棒均增產4.48%;年平均產值8334.95萬元,提高48.2%。新增產值2709萬元,新增經濟收益2088萬元,5355戶菇農人均增收0.39萬元。

2.2社會、生態效益

(1)規范技術,提高菇農意識。通過制定技術規程,加強先進適用技術培訓,規范菇農種菇技術將現代市場經濟意識和先進的生產經營觀念逐步融入到菇農的意識中,使其產品質量安全意識和責任意識得到強化,科技素質和勞動技能得以提高。(2)自主繁育,提高良種覆蓋率。目前,自主選育的“慶灰151”“慶灰152”優良新品種,已成為慶元縣的當家品種,提高了優良品種的覆蓋率,進而從源頭提升灰樹花產量和品質。(3)擴大生產規模,促進食用菌生產結構調整。2017—2018年,灰樹花年生產量增加265萬袋,產量增加690多噸,為消費者及灰樹花加工企業提供了豐富的產品和原料,為慶元特別是黃田鎮菇農開辟了致富門路,促進了慶元食用菌產業結構的調整和優化,加速了產業化進程和食用菌產業轉型升級。

(4)降低勞動強度,增加就業機會。隨著城市化進展,農村勞動力大幅度減少,剩余的大多是老人,很難完成高強度的拌料、裝袋工作。菌棒工廠化、標準菇棚、先進適用技術的推廣,有效降低了灰樹花生產的勞動強度,并可為項目區提供就業崗位和機會。(5)革新技術,降低生產成本。菌棒工廠化生產技術、鍍鋅鋼架標準外棚的扶持推廣,大大降低勞動強度,進而降低生產成本;由于菌棒配方改善,使用木材加工鋸末代替純木屑,使生產成本下降,木材利用率提高。

(6)標準化生產,提高產量及質量。鍍鋅鋼架標準外棚的推廣,菇棚散熱能力提升,灰樹花產量普遍提高;光線較強又容易控制,產品顏色勻稱、品質好。質量控制技術規范及全程質量控制體系的建立,能有效控制灰樹花品質,提高效益。(7)促進食用菌產業可持續發展。實施農產品標準化建設,加強農業廢棄物的資源化利用和農業面源污染治理,發展鋸末替代純木屑、廢菌糠循環利用等循環農業經濟,充分發揮食用菌產業對生態環境的調節功能,促進食用菌產業的可持續發展。

農產品論文投稿刊物:《農業工程技術:農產品加工業》以中國國家農產品加工信息網為基礎,具有權威性、前瞻性、綜合性和實用性,是農產品加工業行政管理部門、科研設計單位、大專院校和國內眾多農產品加工業企事業單位的領導、經理、廠長、工程技術人員以及國外相關農產品加工業企業駐華機構宣傳、了解和交流中國農產品加工業最新發展動態的重要窗口和平臺。

SCI論文

- 2025-04-03Current Science期刊投稿須知

- 2025-04-03回復SCI審稿人的策略及回復信的

- 2025-04-02Journal of Blood Medicine醫學4

SSCI論文

- 2025-02-28新聞傳播研究專業英文論文可選的

- 2025-02-19Cogent Education期刊分區和影響

- 2025-02-10經管專業快速發表ssci論文的做法

EI論文

- 2025-04-02見刊快檢索快的EI會議推薦和匹配

- 2025-03-05EI會議在哪發論文,解答及指導

- 2025-03-01EI會議論文值得發嗎?2025EI會議

SCOPUS

- 2025-02-07什么是全文型數據庫?scopus數據

- 2025-01-24scopus發表文章格式修改指南

- 2024-11-19Scopus收錄的建筑工程類期刊

翻譯潤色

- 2024-11-22國際中文期刊發表論文應該用什么

- 2024-11-22國際中文教師能在國際中文期刊發

- 2024-11-22國際中文期刊評職稱承認嗎

期刊知識

- 2025-04-01復合材料科學與工程論文投稿word

- 2025-04-01安全教育論文推薦適合投的不同級

- 2025-03-2915本教育類雙核心期刊!門檻低,

發表指導

- 2025-03-31精選交通節能領域論文選題31個,

- 2025-03-28電子技術與智能家具可參考文獻37

- 2025-03-25電催化析氫方向新發表的論文文獻