京劇《龍江頌》是這樣打造出來的

時(shí)間:2021年01月09日 分類:推薦論文 次數(shù):

京劇《龍江頌》是第二批樣板戲,也是唯一一部農(nóng)業(yè)題材的樣板戲。 其故事原型來自福建省的一場抗旱斗爭。 1963年福建漳州龍海縣遭遇大旱,縣委提出“九龍江有水不算旱”的口號(hào),組織群眾堵截九龍江,使江水倒灌入旱區(qū),挽救了旱區(qū)的農(nóng)業(yè),但也導(dǎo)致榜山等公社有較大面積良田受淹。 這在全社會(huì)產(chǎn)生了很大反響,榜山這種舍小家顧大家的精神被譽(yù)為“榜山風(fēng)格”。 為了弘揚(yáng)“榜山風(fēng)格”,龍溪薌劇團(tuán)編演了薌劇《碧水贊》; 幾乎與此同時(shí),在福建省委宣傳部的支持下,由時(shí)任福建省文化局局長的陳虹牽頭組織創(chuàng)作了話劇《龍江頌》,該劇作為1963年華東區(qū)話劇觀摩演出劇目,獲得了廣泛的好評。 京劇《龍江頌》便是改編于話劇《龍江頌》,兼參考薌劇《碧水贊》,最終取得了很大的成功,被視為“八個(gè)樣板戲”之外最重要的戲曲作品,素有“龍老九”之稱。

《龍江頌》的改編不僅僅是不同藝術(shù)形式之間的轉(zhuǎn)換,在敘事內(nèi)容上亦做了很大的改動(dòng),這讓京劇《龍江頌》在思想和藝術(shù)上都與原來的話劇迥異。 可以說,京劇《龍江頌》的改編過程,就是該劇目樣板化的過程。

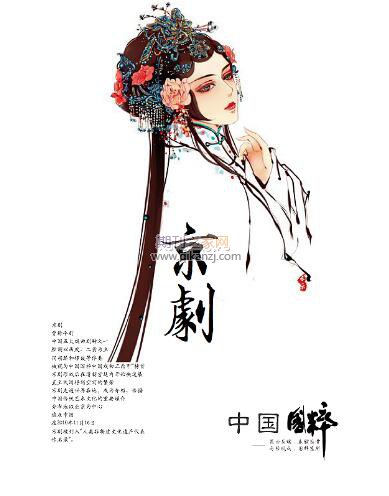

戲劇論文范例:京劇美麗與魅力的完美組合

“刪”“增”“改”

京劇《龍江頌》改編同名話劇,對敘事內(nèi)容的改動(dòng)大致可以分為“刪”“增”“改”三種類型。

“刪”,包括人物的刪減和劇情的刪減。 京劇《龍江頌》中的人物姓名與話劇不同,但具體形象卻可以相互對應(yīng),如江水英即鄭強(qiáng),李志田即林立本,阿更即鄭阿擺,常富即錢常富,等等。 不過,話劇《龍江頌》里有一些人物在京劇中并沒有得到保留,主要有龍江大隊(duì)的苦水媽、闊嘴嬸和澄海大隊(duì)的張望水、張水仙、劉水蓮、劉財(cái)水等。 這些都是話劇中比較重要的角色,有著較多的戲份,他們的退出也勢必會(huì)使不少劇情隨之刪減或改變。

比如,刪去了苦水媽,書記與大隊(duì)長的“兄弟”關(guān)系便失去了基礎(chǔ); 刪去了劉財(cái)水,那么他與錢常富囤積谷子的投機(jī)活動(dòng)自然無從談起; 刪去了張水仙、劉水蓮,他們與錢常富、闊嘴嬸關(guān)于“借糧”的風(fēng)波也就不復(fù)存在。 有的劇情雖然相關(guān)人物沒有被刪減,但出于藝術(shù)的考量,仍然被剔除于新劇。 比如錢常富,他在京劇《龍江頌》中繼續(xù)存在,仍然滿腦子個(gè)人主義,但許多戲份卻被刪掉,像利用公家磚窯燒自家磚、排水的關(guān)鍵時(shí)刻去買地瓜秧等情節(jié)都沒有保留。

“增”。 首先,京劇《龍江頌》對“堵江”的勞動(dòng)場面予以直接表現(xiàn),這在話劇中是沒有的。 第三場“會(huì)戰(zhàn)龍江”,龍江、后山兩個(gè)大隊(duì)的干部、社員以及解放軍戰(zhàn)士熱火朝天地抬石運(yùn)土,誰也不肯停下來歇一歇,阿蓮和民工甲向解放軍表示感激,解放軍甲說“咱們軍民一家嘛”; 阿蓮讓兩個(gè)社員悄悄抬走解放軍抬的大石塊,也說“咱們軍民一家嘛”; 解放軍乙乘阿蓮不備,也推走了阿蓮的運(yùn)石車子,解放軍甲又說“咱們軍民一家嘛”。 同一句話反復(fù)使用,相互“回敬”,使整個(gè)場面充滿輕松的氣氛,勾畫出一幅和諧的軍民關(guān)系的場景。 相比之下,第五場“搶險(xiǎn)合龍”則要緊張得多。 大風(fēng)驟起,打樁困難,大壩面臨垮塌的危險(xiǎn),最終是江水英帶領(lǐng)干部群眾用身體阻擋了激流,這是“人定勝天”的信念和“不怕犧牲、排除萬難”的大無畏精神。 其次,增加了階級斗爭的敘事線索和黃國忠的人物形象。

黃國忠原名王國祿,本是后山地主的爪牙,解放前夕逃到龍江村潛伏下來,在這場堵江戰(zhàn)役中他乘機(jī)從事破壞活動(dòng)。 他的破壞行徑與江水英的反破壞斗爭貫穿始終,成為該劇的重要內(nèi)容。 再次,江水英的形象添加了新的血肉。 比如第六場阿堅(jiān)伯送雞湯片段,既表現(xiàn)了人民群眾對江水英的愛戴,又巧妙地交代了她的“廢寢忘食,抱病操勞”,更為后來表現(xiàn)她不顧生病體虛而勇于擔(dān)起支援他鄉(xiāng)重任的堅(jiān)強(qiáng)、無私的品格作了鋪墊。 第八場“閘上風(fēng)云”中討論的搬家問題則讓我們看到,江水英不只有一顆為人民服務(wù)的心,而且極富工作智慧,處處都能想到別人前頭。 除以上三個(gè)方面,還有不少地方也增添了新的內(nèi)容,比如第四場“窯場斗爭”中小紅送畚箕的片段,也在劇情發(fā)展和人物形象塑造中發(fā)揮著重要作用。

“改”。 京劇《龍江頌》中的一些劇情雖然承襲自話劇,但卻做了不同程度的改動(dòng)。 有的改動(dòng)較大,比如在龍江村面臨更大損失而旱區(qū)尚未得到足夠水量的情況下,關(guān)于“關(guān)閉閘門”還是“提高水位”的爭論。 話劇中,“提升水位”是縣委的工作指示,林立本主張關(guān)閉閘門完全是從避免本大隊(duì)的損失著想,社員們也有不少人附議林立本; 京劇中,“提升水位”是江水英的主動(dòng)犧牲,李志田主張關(guān)閉閘門的直接因素是黃國忠的欺騙,廣大社員除了常富之外都堅(jiān)決支持江水英,正如江水英所說:“關(guān)鍵在咱干部。 ”有的劇情改動(dòng)相對小一些,如“窯場斗爭”一段,斗爭的情形,京劇和話劇相差不大,但一些重要的內(nèi)容做了改動(dòng)。

話劇中,鄭阿擺點(diǎn)火燒窯是為了“農(nóng)業(yè)損失副業(yè)補(bǔ)”,最終問題的解決是得力于鄭強(qiáng)“曉之以理”; 京劇中,磚窯乃由于黃國忠的陰謀而提前生火,最終問題的解決是因?yàn)樾〖t“動(dòng)之以情”。 還有的地方只是在細(xì)節(jié)上作出改動(dòng)。 當(dāng)鄭強(qiáng)(江水英)說出縣委“堵江”的決定并講明道理,話劇中的林立本不置可否,京劇中的李志田則是“勉強(qiáng)地”說“好吧”。 相比之下,后者更為合理,既表現(xiàn)出了李志田“想不通”,又能看出其服從組織決策,這樣他在“堵江”工作中的盡心盡力便不會(huì)讓人感到意外,而后面“閘上風(fēng)云”的發(fā)生也于此埋下伏筆。 這雖然僅僅是細(xì)節(jié)上的改動(dòng),但卻有著“靈丹一粒,點(diǎn)鐵成金”的功效。

走向“樣板化”

經(jīng)過一系列改編,這場堵江抗旱的壯舉到了京劇當(dāng)中,呈現(xiàn)出來的藝術(shù)面貌已完全不同于話劇。

首先,人物形象發(fā)生變化。 其中最典型的變化莫過于主角由男性鄭強(qiáng)變?yōu)榕越ⅰ?對此,坊間頗有人認(rèn)為是權(quán)力話語主導(dǎo)的結(jié)果,但京劇《龍江頌》編劇組長余雍和先生明確地說,主角性別的改換只是編劇組出于對舞臺(tái)形象美感的考量。 此語誠然,話劇中的鄭強(qiáng)和林立本外在形象差別不大,在視覺呈現(xiàn)上確實(shí)顯得單調(diào); 而到京劇里,江水英與李志田的女書記、男隊(duì)長對手戲則更加和諧,況且女性在形象上本就具有男性無法企及的美感,再配上甜美的嗓音,無疑更適合京劇的藝術(shù)表現(xiàn)形式。 除了性別之外,江水英在劇中的表現(xiàn)也并非不食人間煙火,她也有吃不消的時(shí)候,她也有家人,其家屬雖未出現(xiàn)但門楣上那塊寫有“光榮之家”的橫牌已經(jīng)昭示了她“軍嫂”的身份。

再如阿更,他的戲份比話劇中鄭阿擺少了不少,但這并未改變其重要性。 阿更(鄭阿擺)是一個(gè)一心帶領(lǐng)社員發(fā)展生產(chǎn)的小隊(duì)長,但又犯有本位主義,對堵江工作十分不理解。 在話劇中,鄭阿擺因?yàn)榉磳Χ陆垂篝[情緒,抱著“誰贊成堵,誰去干”的態(tài)度消極抵抗; 京劇里的阿更則不然,他也“想不通”,但卻服從組織安排,在虎頭巖打不通時(shí)他甚至說“我們應(yīng)該派人去支援”,李志田誤會(huì)江水英“只知一個(gè)勁兒丟、丟、丟,卻不管社員愁、愁、愁”,他也表現(xiàn)出了“氣憤”。 阿更雖然在認(rèn)識(shí)上有待提高,但與鄭阿擺相比高下立判。 其他人物形象,如李志田、常富等,也都較話劇有不同程度的變化。

其次,敘事線索得到調(diào)整。 無論是話劇還是京劇,《龍江頌》的主線都是堵江抗旱,但副線則有不同。 話劇《龍江頌》副線是廣大干部群眾與以錢常富為代表的個(gè)人主義的斗爭。 戲劇一開場便是錢常富與劉財(cái)水謀劃投機(jī)活動(dòng),而結(jié)尾也專門演述了錢常富的改過自新。 澄海大隊(duì)遭遇大旱,劉財(cái)水料定糧價(jià)必然大幅度上漲,便與錢常富勾結(jié)起來囤積谷子以待年底發(fā)財(cái)。 但他們沒想到,縣委會(huì)組織堵江抗旱,而堵江過程中的波折也使他們的“合作”充滿變數(shù)。

當(dāng)堵江工作進(jìn)展順利時(shí),劉財(cái)水預(yù)計(jì)米價(jià)不貴,便“說谷子不要了”,想把錢拿回去; 當(dāng)合龍口被沖破,堵江工作面臨失敗時(shí),米價(jià)再次看漲,劉財(cái)水又想“還是照原議的干”; 成功取得茅草,堵江工作恢復(fù)進(jìn)程,劉財(cái)水又告訴錢常富“不想再干了”。 錢常富氣得痛罵劉財(cái)水“自私自利”“損人利己”,但他自己又何嘗不是呢? 故事的最后是錢常富認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤,作了檢討,賠了磚坯,還要“第一個(gè)報(bào)名”去支援北溪水利灌溉工程。 所以這次堵江既是一次抗旱的斗爭,又是一次精神的洗禮; 人力戰(zhàn)勝天災(zāi)的同時(shí),集體主義也戰(zhàn)勝了個(gè)人主義。

而京劇《龍江頌》,雖然也重在表現(xiàn)集體主義與本位主義、個(gè)人主義的斗爭,常富也被貼上了“個(gè)人主義”的標(biāo)簽,但劇情的增刪已使階級斗爭成為與堵江并行的一條副線。 斗爭對象為黃國忠,解放前夕潛逃至此的地主爪牙,此次堵江他極盡破壞之能事。 堵江計(jì)劃一定下來,黃國忠就悄悄道出虎頭巖的阻礙,企圖借助李志田破壞堵江; 大壩塌方需要柴草時(shí),他鼓動(dòng)阿更提前起火燒磚,致使李志田陷入兩難境地,加劇了后者對江水英的不滿; 在龍江被淹田地越來越多而后山又亟需提高水位之際,他謊稱“旱區(qū)早就有水了”,想讓李志田關(guān)閘甚至破壩; 見這些暗地里的不軌行為都沒有得逞后,他便直接到壩上搞破壞。 可以說,黃國忠的破壞活動(dòng)幾乎與堵江的進(jìn)度相始終。

而另一方面,堵江的過程也是江水英揭露敵人陰謀的過程。 黃國忠說到虎頭巖時(shí),江水英便有了警覺,她告誡李志田:“要遵照毛主席的教導(dǎo):‘千萬不要忘記階級斗爭。 ’”“要注意暗藏的敵人! ”聽說磚窯提前起火的主意出自黃國忠,江水英立即“警覺地注視黃國忠”,然后悄悄調(diào)查出黃國忠原為后山王國祿,又利用訪旱之機(jī)從盼水媽那里獲知他的歷史背景,從而設(shè)計(jì)揪出這個(gè)隱藏在人民內(nèi)部的階級敵人。 江水英不僅“時(shí)刻繃緊階級斗爭這根弦”,而且充滿斗爭智慧,善于與敵人周旋。 黃國忠的破壞與江水英的反破壞,將堵江抗旱這場人力對抗天災(zāi)的斗爭提升到了“埋葬帝修反,人類得解放”的高度。 相比較而言,話劇《龍江頌》的副線乃是配合主線而生,強(qiáng)化了堵江過程中公與私的矛盾; 京劇《龍江頌》雖然也聚焦于全局觀念與私有觀念的沖突,但同時(shí)又被賦予了更重大的政治使命,其踐行的是“階級斗爭必須年年講、月月講、天天講”的指示精神。

第三,意識(shí)形態(tài)特征更加鮮明。 話劇《龍江頌》強(qiáng)調(diào)自我犧牲、大公無私的共產(chǎn)主義風(fēng)格,體現(xiàn)了主流的價(jià)值導(dǎo)向。 京劇《龍江頌》則不止于價(jià)值觀念的宣揚(yáng),更著力于對黨和國家大政方針的歌頌。 其一開場就齊唱“總路線放光芒照耀龍江,大躍進(jìn)戰(zhàn)歌昂響徹四方”,劇終時(shí)又唱“跟著偉大領(lǐng)袖毛主席,跟著共產(chǎn)黨,永遠(yuǎn)革命,奔向前方”。 在劇情發(fā)展過程中,政治元素亦大范圍存在,比較有代表性的包括以下三個(gè)方面:其一,布景設(shè)置上經(jīng)常有政治宣傳性的內(nèi)容。

第一場,江堤上寫有“人民公社好”五個(gè)大字; 第二場,李志田家門框上貼著一副對聯(lián),內(nèi)容為“翻身不忘共產(chǎn)黨,幸福全靠毛主席”; 第五場,江堤旁施工架上掛著紅布標(biāo)語“人定勝天”; 第六場,江水英家門框上貼著“聽毛主席話,跟共產(chǎn)黨走”的對聯(lián); 第七場,工地上“紅旗如畫”; 第八場,公字閘上“紅旗飄揚(yáng)”。 特別是公字閘,其意味尤其深長。 所謂堵江抗旱,就是“逼著江水改道,流進(jìn)公字閘門”。 而流進(jìn)“公字閘門”的其實(shí)不僅是九龍江水,還有龍江村干部群眾的思想意識(shí),旱區(qū)獲得了龍江水,龍江大隊(duì)上上下下也統(tǒng)一了對“公”字的認(rèn)識(shí)。 公字閘已經(jīng)超越了環(huán)境提示上的意義,成為一個(gè)具有隱喻功能的表達(dá)意象。 其二,劇中多處引用毛主席語錄,第二場有“千萬不要忘記階級斗爭”,第五場有“中國人死都不怕,還怕困難么”“下定決心,不怕犧牲,排除萬難,去爭取勝利”,第六場甚至直接朗讀《紀(jì)念白求恩》段落。

劇本在《紅旗》雜志發(fā)表時(shí),這些毛主席語錄皆用醒目的黑體標(biāo)出以示強(qiáng)調(diào)。 篇前亦被冠以毛主席語錄:“要提倡顧全大局。 每一個(gè)黨員,每一種局部工作,每一項(xiàng)言論或行動(dòng),都必須以全黨利益為出發(fā)點(diǎn),絕對不許可違反這個(gè)原則。 ”這是《龍江頌》的主旨所在,也是其政治品格的標(biāo)志。 其三,堵江抗旱困難重重,需要龍江大隊(duì)不斷舍小我、為大我,為了解決廣大干部群眾“想不通”的問題,江水英便組織大家“重新學(xué)習(xí)黨的八屆十中全會(huì)公報(bào)”“一起學(xué)習(xí)《紀(jì)念白求恩》”,依靠黨的思想戰(zhàn)勝一個(gè)又一個(gè)困難。 這正如江水英在尾聲中所說:“我們這次戰(zhàn)勝百年未遇的特大干旱,全靠黨的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),全靠戰(zhàn)無不勝的毛澤東思想! ”總之,京劇《龍江頌》表現(xiàn)的是路線斗爭與階級斗爭,歌頌的是黨的領(lǐng)導(dǎo)和“三面紅旗”,其與政治的聯(lián)系比話劇要緊密得多。

京劇《龍江頌》的改編,一方面是由于“榜山風(fēng)格”契合主流價(jià)值觀,另一方面也是樣板戲創(chuàng)編對農(nóng)業(yè)題材的需要。 其改編從一開始就立足于“樣板”的高度,無論在政治上還是在藝術(shù)上都有著更高的要求。 如果說話劇《龍江頌》是當(dāng)時(shí)社會(huì)政治生活的一面鏡子,那么京劇《龍江頌》就是對時(shí)代風(fēng)云的一次有意識(shí)描摹。 這一改編固然不免帶有特定時(shí)代的印記,但其思想意義和藝術(shù)水平無疑都被推到了新的高度。 半個(gè)世紀(jì)后的今天,京劇《龍江頌》因各種原因而缺席舞臺(tái),但其依然不失為現(xiàn)代京劇中的精品。

作者:王偉

SCI期刊目錄

熱門核心期刊目錄

SCI論文

- 2025-04-03Current Science期刊投稿須知

- 2025-04-03回復(fù)SCI審稿人的策略及回復(fù)信的

- 2025-04-02Journal of Blood Medicine醫(yī)學(xué)4

SSCI論文

- 2025-02-28新聞傳播研究專業(yè)英文論文可選的

- 2025-02-19Cogent Education期刊分區(qū)和影響

- 2025-02-10經(jīng)管專業(yè)快速發(fā)表ssci論文的做法

EI論文

- 2025-04-02見刊快檢索快的EI會(huì)議推薦和匹配

- 2025-03-05EI會(huì)議在哪發(fā)論文,解答及指導(dǎo)

- 2025-03-01EI會(huì)議論文值得發(fā)嗎?2025EI會(huì)議

SCOPUS

- 2025-02-07什么是全文型數(shù)據(jù)庫?scopus數(shù)據(jù)

- 2025-01-24scopus發(fā)表文章格式修改指南

- 2024-11-19Scopus收錄的建筑工程類期刊

翻譯潤色

- 2024-11-22國際中文期刊發(fā)表論文應(yīng)該用什么

- 2024-11-22國際中文教師能在國際中文期刊發(fā)

- 2024-11-22國際中文期刊評職稱承認(rèn)嗎

期刊知識(shí)

- 2025-04-01復(fù)合材料科學(xué)與工程論文投稿word

- 2025-04-01安全教育論文推薦適合投的不同級

- 2025-03-2915本教育類雙核心期刊!門檻低,

發(fā)表指導(dǎo)

- 2025-03-31精選交通節(jié)能領(lǐng)域論文選題31個(gè),

- 2025-03-28電子技術(shù)與智能家具可參考文獻(xiàn)37

- 2025-03-25電催化析氫方向新發(fā)表的論文文獻(xiàn)