太湖塑料添加劑時空分布和生態風險評價

時間:2021年11月15日 分類:推薦論文 次數:

摘要:為揭示新冠疫情背景下太湖塑料添加劑的時空分布和風險水平,研究了典型的雙酚類、鄰苯二甲酸酯類和苯并三唑類等塑料添加劑在太湖表層水體的賦存情況.對全太湖19個監測點位進行4個季度的監測,并評估其潛在的生態風險.結果表明,自2020年秋季至2021年夏季,雙酚A(BPA)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二(2甲氧基)乙酯(DMEP)、鄰苯二甲基丁基芐基酯(BBP)和苯并三唑(UV328)在太湖表層水體中均有檢出.DEP、DMEP、BBP、BPA和UV328的檢出率分別為100%、97%、58%、98%和7%.對比近年來的塑料添加劑污染水平可以發現,太湖的各類塑料添加劑污染水平并未隨疫情背景下塑料制品用量的劇增而加重,反而因人類活動減緩而呈現下降趨勢.太湖塑料添加劑檢出濃度有明顯的季度差異,春、夏季平均值高于秋、冬季,分別是104.7、100.3、30.7和29.9ng·L−1.其在空間分布上也具有一定的差異性,主要表現為高濃度點位聚集在太湖西南沿岸.生態風險評估結果表明,太湖塑料添加劑的賦存對藻類存在低風險,比例達30%,秋、冬季風險性高于春、夏季,BPA和UV328可能是主要風險因子,應引起重視.

關鍵詞:太湖;塑料添加劑;時空分布;生態風險;新冠疫情

新型冠狀病毒肺炎(COVID19)疫情的暴發使得個人防護裝備和物流包裝材料等塑料制品的生產和使用量劇增[1].目前,英國的口罩和防護服等個人防護裝備的日消耗量已達到55000個,而僅在2020年4月,泰國的塑料制品用量即較以往1a增長了62%[3].我國塑料制品的生產使用量在疫情期間同樣大幅提升,2020年全國塑料制品年產量達到了76032.2kt[2].此外,全球塑料包裝市場規模預計將在1a內增長5.5%[1].

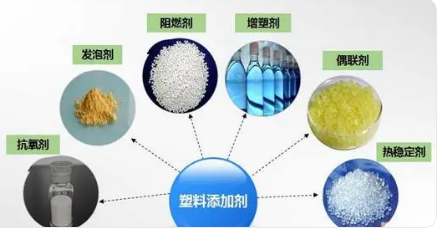

疫情背景下,對塑料制品的過度使用加劇了水環境污染問題[4],這已逐漸引起學界關注[5,6],而國內對于這一背景下的污染研究工作還相對滯后.雙酚類(BPs)、鄰苯二甲酸酯類(PAEs)和苯并三唑類紫外光穩定劑(BUVSs)常作為添加劑,用于增強塑料制品的可塑性和抗衰老性[7]由于添加劑分子通常以物理摻雜方式加入塑料制品,不發生化學鍵合,導致其易從塑料制品中浸出,進入周圍環境,從而造成污染[7,8]。

目前,國內外多個湖泊[911]、河流[12,13]和城市水體[14]中均有Ps、PAEs和UVSs檢出以上物質的長期賦存會對水生生物產生負面效應[15,16],并可能通過食物鏈累積傳遞,對水生態系統和人體健康造成潛在風險[7,17]太湖作為典型的大型淺水湖泊,是流域水體交換的中樞太湖周邊地區高度工業化,人口密集,各類塑料制品及其添加劑的生產和排放量較大以往的研究也已證實Ps和AEs等塑料添加劑類物質在太湖流域水環境中的賦存[18~20在疫情背景下,塑料制品的用量增多,但同時人類活動大幅度減少,這會對太湖的塑料添加劑賦存狀況造成何種影響,目前還未可知.本研究選取典型的BPs、PAEs和BUVSs等塑料添加劑作為目標污染物,以太湖為研究區域,開展為期1a的季度監測,通過揭示疫情背景下塑料添加劑的污染特征和風險水平,以期為太湖塑料添加劑污染防治提供理論基礎和技術支撐

1材料與方法

1.1監測點位布設

太湖平均水深為1.9m,總體˂5m,因此根據監測垂線監測點布設原則,各監測垂線水面下0.5m處設置一個監測點[21].在太湖湖區設立19個監測點,具體點位如下:梅梁灣(梅梁湖心、拖山)、貢湖灣(沙渚南、錫東)、五里湖(五里湖心)、東部沿岸(烏龜山南、漫山、胥湖心)、西部沿岸(大浦口、蘭山嘴、大雷山)、南部沿岸(小梅口、新塘港、漾西港)、湖心區(椒山、平臺山、十四號燈標)和西山島周圍(澤山、西山西),各監測點依次用S1~S19表示.

1.2儀器與試劑

主要儀器:全自動固相萃取濃縮儀(AutoSPE06D,Reeko公司,美國);HLB固相萃取柱(200mg,6mL,Waters公司,美國);超高效液相色譜串聯質譜儀(UPLC/MS/MS)(WatersACQUITYUPLCXevoTQ,美國).主要試劑:鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二(2甲氧基)乙酯(DMEP)、鄰苯二甲酸二(2乙氧基)乙酯(DEEP)、鄰苯二甲酸丁基芐基酯(BBP)、鄰苯二甲酸二苯酯(DPHP)、鄰苯二甲酸二環己酯(DCHP)、鄰苯二甲酸二己酯(DHXP)、鄰苯二甲酸二(4甲基2戊基)酯(BMPP)和鄰苯二甲酸二(2丁氧基)乙酯(DBEP)均購自J&KScientific;雙酚A(BPA)購自Merck公司(德國);2(2羥基3特丁基5甲基苯基)5氯苯并三唑(UV326)和2(2,5'二叔戊基苯基)苯并三唑(UV328)購自上海一基實業有限公司;乙腈(色譜純)和甲醇(色譜純)均購自FisherScientific(美國).

1.3樣品采集與預處理

在2020—2021年間,依次于秋季(2020年10月)、冬季(2020年12月)、春季(2021年4月)和夏季(2021年7月)對太湖水體塑料添加劑濃度進行監測.每次采集所有監測點位樣品共需4d,通過GPS定位到不同監測點進行水樣現場采集.采樣前,將1000mL棕色玻璃采樣瓶依次用乙醇和去離子水洗滌,再用0.45μm的玻璃纖維濾膜過濾后的去離子水漂洗次,烘干待用采樣時,利用有機玻璃采樣器深入水面以下0.5m處,用準備好的玻璃采樣瓶采集1L水樣,并向水樣中加入適量甲醛以抑制微生物的生長水樣避光低溫保存運回實驗室,存放至4°C冰箱待測,并在48h以內完成預處理采用孔徑為0.45μm的玻璃纖維濾膜對水樣進行抽濾,并用固相萃取濃縮儀和HLB固相萃取柱對抽濾后的水樣進行各類添加劑的分離、萃取和濃縮,萃取過程和相關參數.萃取液定容至1mL后,轉移至棕色色譜瓶,保存于−20℃待測.

1.4塑料添加劑的測定

采用UPLC/MS/MS(WatersACQUITYUPLCXevoTQ)對種目標化合物進行定量分析色譜條件:在WatersAcquityBEHC18柱(100mm×2.1mm×1.7μm)上進行層析分離,柱溫為40℃,流動相A為體積百分比2%的甲醇和0.1%的甲酸溶液,流動相B為100%乙腈,流速設置為0.4mL·min,每次樣品進樣體積為5μL,具體梯度洗脫參數如表所示質譜檢測的電噴霧電離源(ESI)均為正模式,離子源溫度設定為150℃,錐孔反吹氣流量為50L·,溶劑脫氣溫度和流量分別為500℃和900L·,各類添加劑質譜條件如表所示

1.5質量控制

采用外標法對樣品進行定量分析,使用各類目標物標準品配制混合溶液,在優化條件下進行測定,測定結果表明各目標物的標準曲線相關系數R2均大于0.99.在1L的空白水樣中分別加入10ng·L1和100ng·L1混合標準品,各設置3個平行樣,測定各目標物濃度,計算加標回收率.結果表明,12種目標物的加標回收率為86%~120%.在樣品測定時,每20個樣品中添加1個程序空白樣品,在程序空白樣品中檢出了濃度為1.47ng·L1的DEP,并從實際樣品的檢測結果中扣除該背景值,其余目標物質均未在程序空白樣品中檢出.

2結果與討論

2.1塑料添加劑在太湖的賦存

本研究在4個季度內共采集水樣69個,對3類塑料添加劑進行監測,BPA檢出率為98%,DEP和DMEP檢出率分別為100%和97%,BBP的檢出率為58%,UV328檢出率僅為7%,而DEEP、DPHP、DCHP、DHXP、BMPP、DBEP和UV326在各點位均未檢出.監測結果表明,太湖水環境中仍存在塑料添加劑的污染.∑PAEs在全年各監測點位的總濃度為4.2μg·L1.其中,DEP質量分數為58.3%,檢出濃度為2.5μg·L1,其次為DMEP,質量分數為39.5%,檢出濃度為1.7μg·L1.朱冰清等[22]于2016~2017年的研究也表明,DEP為太湖水環境中質量分數最高的PAEs添加劑.DEP和DMEP作為高分子結構助劑,在塑料中的添加量高達20%~50%[23],且DEP和DMEP在水環境中具有較長的半衰期[24],親水性強于BBP和BMPP等同系化合物[25],更易于從塑料制品中釋放.

全年不同監測點位BPA的檢出濃度范圍為2.7~41.9ng·L1,檢出濃度平均值為9.0ng·L1,濃度中位值為6.5ng·L1.陳蓉等[26]于2010年對巢湖水體進行監測,發現BPA的濃度平均值為77.9ng·L1;2016年駱馬湖水體中BPA濃度平均值達到了86ng·L1[27].以上結果表明,太湖PA污染程度在國內外屬于較低水平太湖∑PAEs的檢出濃度范圍為9.5~320.7ng·L1,濃度平均值為63.5ng·L1,濃度中位值為32.9ng·L1.其中,DEP、DMEP、BBP和BMPP的濃度平均值分別為35.7、24.9、2.9和0.5ng·L1He等[28]于012年對巢湖進行監測,發現∑PAEs的檢出濃度范圍為0.37~13.2μg·L1.賀小敏等[9]于2018年對梁子湖進行監測,發現∑PAEs濃度平均值為0.96μg·L,其中BP和DEHP的平均檢出濃度最高,分別為.4μg·L1和.35μg·L1.相較于國內湖泊,太湖AEs賦存程度較低此外,艾舜豪等[10]于2018~2019年監測鄱陽湖PAEs賦存情況,發現DBP和DEHP為PAEs的主要賦存種類,其濃度平均值分別為0.41μg·L1和0.17μg·L1.

可見,在不同的水域中PAEs的賦存種類和形式也有所差異,這可能造成不同水體中PAEs污染水平和時空分布特征的差異.太湖UV328濃度范圍0.2~1.2ng·L1,濃度平均值為0.48ng·L1,濃度中位值為0.3ng·L1.Zhao等[14]在松花江水體中檢測到UV328濃度平均值為0.19ng·L,低于太湖污染水平ameda[29]于2008年在日本埼玉縣湖水中檢出UV328,最高濃度為246.25ng·L−1.在西班牙GranCanaria[30]和澳大利亞Bolivar[31]等地的地表水體中,均未發現UV328和UV326等BUVSs的賦存.

可見,相較于BPs和PAEs類添加劑,BUVSs在地表水中的檢出濃度普遍偏低,這可能是由于該類物質水溶性極低,在環境中更易賦存于沉積物或被水生生物累積[32].對比疫情前后的監測結果發現,COVID19疫情暴發對太湖塑料添加劑的賦存造成了明顯的影響.2014年,Gao等[33]的研究發現∑PAEs在太湖水體中濃度為0.74~13.00μg·L1.2016年,朱冰清等[22]的研究發現∑PAEs濃度范圍為1.6~11.2μg·L1.2019年,Luo等[19]的研究發現太湖∑PAEs濃度范圍為0~16.1μg·,濃度平均值為.84μg·,DBP作為AEs的主要賦存形式,濃度平均值為.66μg·而本研究∑PAEs添加劑濃度范圍為9.5~320.7ng·L1,濃度平均值為63.5ng·L1,EP作為主要賦存形式,濃度平均值為5.7ng·L1.

可以看出,PAEs總量較疫情前下降了個數量級,主要賦存物質的種類與以往有所差異,檢出濃度也呈下降趨勢太湖BPA賦存水平的變化沒有AE顯著,但濃度平均值也從2018年的13.5ng·L8]降至目前的9.0ng·L1對比新冠疫情前后的塑料添加劑污染水平可以發現,2020~2021年間,太湖的塑料添加劑污染水平并未隨疫情背景下塑料制品用量的劇增而加重.由于新冠疫情,人類活動顯著減少可能是導致太湖水體塑料添加劑賦存水平相較往年出現銳減的原因之一需要指出的是,添加劑物質從塑料制品中的釋放可能存在遲滯效應,對太湖塑料添加劑的長期監測十分必要。

2.2太湖水體塑料添加劑的季度變化

本研究中,春季、夏季、秋季和冬季太湖塑料添加劑濃度平均值依次為104.7、100.3、30.7和29.9ng·L1.太湖總體塑料添加劑濃度表現出明顯的季度差異.本次監測結果顯示春、夏季的添加劑濃度明顯高于秋、冬季.春、夏季處于全年降水量較為密集時段[34].大氣攜帶添加劑類物質的顆粒物沉降和地表徑流帶來的土壤沖刷將污染物匯聚入湖泊[35],引起此時段內污染物濃度升高的現象.另外,在夏季太湖水溫和光照強度略高于其他季節,微生物活性較強,太湖水齡遠小于其他季節[36~38].

特殊的水力學條件和水質條件導致各類塑料添加劑更容易從塑料制品釋放到環境中.2018年,梁子湖水體豐水期監測∑PAEs濃度約為枯水期的2倍[9].李婷等[39]在珠江口同樣發現,∑PAEs在夏季的濃度顯著高于冬季.然而,陳秋麗等[40]的研究發現廣州河流中∑PAEs在豐水期的總濃度卻小于枯水期,這可能是由于城市河流受人類活動影響較大.可見,塑料添加劑類物質在環境中的賦存受人類活動、氣候環境和水文條件等多種因素影響,并非簡單的季節性規律變化.

DEP的檢出濃度在夏季最高,冬季最低,分別占當季檢出總量的63.2%和21.1%.DMEP的檢出濃度在冬季最高,夏季最低,分別為44.0%和25.6%.BBP的檢出濃度自夏季的1.3%上升到冬季的10.1%.BBP屬于疏水性物質,在水環境中易被顆粒物吸附或被水生生物累積,由于夏季湖水體藻類和浮萍等植物生長旺盛,吸附和生物累積作用或許是使之在夏季呈現較低檢出濃度的原因之一.BPA在秋季占比最高,春季最低,分別占當季檢出總量的31.7%和8.0%.UV328也只在秋季使被檢出,僅為當季檢出總量的0.56%.BPA和UV328檢出在秋、冬季雖比在春、夏季有所增加,但從總體來看,太湖塑料添加劑仍以DEP和DMEP等PAEs類物質為主要賦存類型.

2.3空間分布

各點位塑料添加劑的濃度范圍為19.9~153.9ng·L1,檢出濃度最低處為S19,最高處為S11.通過對各點位季節濃度進行聚類分析,以評估塑料添加劑在太湖水體中的空間分布。全湖區19個點位被分為2類.其中,S10、S11、S12、S13和S14屬于濃度較高一類,濃度平均值為82.3ng·L1,均處于太湖西南部沿岸地區.除此之外其余點位同屬一類,濃度平均值為38.87ng·L1.丁劍楠等[41]研究太湖抗生素類物質的空間分布發現,抗生素類藥物因其親水性較強而在太湖的分布較為均勻,但相較于抗生素,塑料添加劑疏水性較高,更可能呈現出空間分布差異.

另外,塑料添加劑等污染物在太湖水體中的分布與風浪和水力學擾動等自然因素密不可分[42],在湖流和地形的影響下可能會出現污染物在特殊點位的匯聚或分散.韓景[43]模擬計算出在風力影響下,太湖湖流的流場分布受地形、風速、風向和出入湖流的共同影響,形成以西南部為中心的主回流場和湖灣內若干副回流場.太湖西南側和東側均有一個的環流,兩個環流的“齒合”處正是太湖東南側沿岸地區(S11、S12、S13和S14).

由此可以推測兩個環流“齒合”處可能使其他各處的污染物在環流作用下匯聚,因而顯示出此地帶塑料添加劑水平較高.塑料添加劑的空間分布受人類活動和自然因素共同作用.此前的研究普遍表明,太湖北部污染高于南部[44].因為太湖北部竺山湖、梅梁湖和貢湖鄰岸城市和景區較多,污染程度受人類活動影響較大.但本研究中北部太湖添加劑檢出濃度并未高于其他區域.可能因疫情下人類活動減少,使得自然因素對添加劑的空間分布成為主要影響因素.故在水利和湖流的作用下添加劑物質聚集在太湖西南沿岸.

2.4生態風險評估

本研究根據目標添加劑對不同營養級水生生物的EC50和LC50值計算RQs值,評估塑料添加劑對魚類、水溞類和藻類的生態風險并給予評級,分別設為無風險(RQs<0.01)、低風險(0.011).目前塑料添加劑檢出濃度對太湖魚類和溞類水生生物基本無風險(RQs<0.01),而對于藻類則具有一定的生態風險.全年太湖塑料添加劑對藻類的低風險(0.01

其中,春季、夏季、秋季和冬季的低風險地區(0.01

3結論

(1)全年共采集水樣69個,PAEs以DEP、DMEP和BBP為主,是塑料添加劑在太湖水體賦存的主要形式,其次為BPA和UV328.∑PAEs檢出濃度范圍為9.5~320.7ng·L1,濃度平均值為63.5ng·L1,濃度中位值為32.90ng·L1.對比太湖疫情前后塑料添加劑賦存濃度發現,各類塑料添加劑濃度因人類社會活動減緩而呈現下降趨勢.(2)太湖塑料添加劑總體檢出濃度具有明顯的季節差異,春、季夏季的濃度平均值略高于秋、冬季.從空間分布來說,在太湖西南部沿岸點位DEP濃度顯著高于其他點位,在太湖北部和東部地區則是以DMEP為主.其他點位各物質濃度差距較小,空間部分較為均勻.(3)通過對不同水生生物進行生態風險評估發現,太湖塑料添加劑對藻類存在低風險,比例達30%.秋、冬季節添加劑濃度較低,風險性卻高于春、秋季,可以推測出BPA和UV328為主要風險因子.

參考文獻:

[1]AdyelTM.AccumulationofplasticwasteduringCOVID19[J].Science,2020,369(6509):13141315.

[2]NehaP,SubrataH.PlasticsinthetimeofCOVID19pandemic:Protectororpolluter?[J].ScienceoftheTotalEnvironment,2020,759,doi:10.1016/j.scitotenv.2020.144274.

[3]LiuJL,YangYF,AnLH,etal.ThevalueofChina’slegislationonplasticpollutionpreventionin2020[J].BulletinofEnvironmentalContaminationandToxicology,2021,doi:10.1007/s00128021033666.

[4]DelatorreGE,AragawTA.WhatweneedtoknowaboutPPEassociatedwiththeCOVID19pandemicinthemarineenvironment[J].MarinePollutionBulletin,2021,163,doi:10.1016/j.marpolbul.2020.111879.

[5]LiuJL,VethaakAD,AnLH,etal.AnenvironmentaldilemmaforChinaduringtheCOVID19pandemic:Theexplosionofdisposableplasticwastes[J].BulletinofEnvironmentalContaminationandToxicology,2021,106(2):237240.

作者:劉舒嬌1,丁劍楠1*,石浚哲2,張軍毅2,莊嚴2,鄒華1*

SCI論文

- 2025-04-03Current Science期刊投稿須知

- 2025-04-03回復SCI審稿人的策略及回復信的

- 2025-04-02Journal of Blood Medicine醫學4

SSCI論文

- 2025-02-28新聞傳播研究專業英文論文可選的

- 2025-02-19Cogent Education期刊分區和影響

- 2025-02-10經管專業快速發表ssci論文的做法

EI論文

- 2025-04-02見刊快檢索快的EI會議推薦和匹配

- 2025-03-05EI會議在哪發論文,解答及指導

- 2025-03-01EI會議論文值得發嗎?2025EI會議

SCOPUS

- 2025-02-07什么是全文型數據庫?scopus數據

- 2025-01-24scopus發表文章格式修改指南

- 2024-11-19Scopus收錄的建筑工程類期刊

翻譯潤色

- 2024-11-22國際中文期刊發表論文應該用什么

- 2024-11-22國際中文教師能在國際中文期刊發

- 2024-11-22國際中文期刊評職稱承認嗎

期刊知識

- 2025-04-01復合材料科學與工程論文投稿word

- 2025-04-01安全教育論文推薦適合投的不同級

- 2025-03-2915本教育類雙核心期刊!門檻低,

發表指導

- 2025-03-31精選交通節能領域論文選題31個,

- 2025-03-28電子技術與智能家具可參考文獻37

- 2025-03-25電催化析氫方向新發表的論文文獻